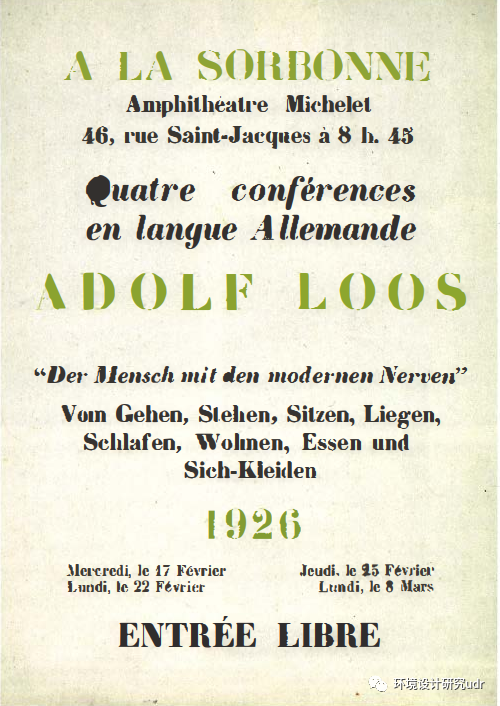

现代设计的历史与现代麻醉学的历史惊人相似。现代建筑的每一个元素都解决了生理和精神疾病。柯布西埃看到了光滑的白色表面,他强烈主张他的建筑不仅卫生,防止细菌传播,而且可以作为“在战后破神经”的麻醉剂和镇静剂。与此同时,正如他所指出的那样,实际的麻醉剂(可卡因)在巴黎街头被“兜售”。可卡因是卡尔·科勒Karl Koller 于1884年最早用作手术麻醉剂的物质之一(根据弗洛伊德的建议)。麻醉移除了感觉,暂时抑制中枢神经系统以达到感觉缺失的目的,并通过最大限度地减少摩擦,现代建筑的光滑表面麻醉了身体的感觉。光滑的白色表面恢复了现代工业大量生产的装饰品到来之前的“平静”。勒·柯布西埃反复使用“冷静”这个词作为理想,仿佛设计的目的是减轻压力。对他来说,即使是触摸现代物体也成为一种令人安心的视觉效果:“我们的手伸向它(现代物体),当我们的手指靠近它时,我们的触觉会以自己的方式出现”战争的冲击,机器时代的冲击,大都市的冲击,都有共同的麻醉作用,感觉暂时消除了,无论是生理上的还是心理上的。 在“经验与贫困”(1933)中,瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)写道,第一次世界大战中归来的人们“经验更差:”无法交流,沉默,在感受到现代技术的全部力量后感到震惊:“曾经乘坐马车上学的一代人现在站在露天,在一片除了云层之外没有任何东西是相同的景观中,在它的中心,在破坏性的洪流和爆炸的力场中,呈现微小而脆弱的人体。”直到 19 世纪,来自希腊的美学与智力或理想无关,而与感觉有关,与对身体感觉的感知有关。但现在,感觉不再可能了。人类被电击麻醉,但仍寻求进一步的麻醉剂。这种体验的匮乏与现代建筑的相似之处在于玻璃和钢结构的建筑,在其光滑的表面上,居民不能留下任何痕迹,任何记忆。在他关于波德莱尔的著作中,本雅明谈到了大都市中路人的微笑(“保持微笑”),通过模仿策略保护他们免受与陌生人前所未有的近距离接触。微笑“起到模拟减震器的作用。” 现代设计同样是一个减震器,它冰冷的微笑几乎没有隐藏它试图掩盖的恐惧。正如 Susan Buck-Morss 所写,本雅明对现代经验的理解是神经学的。“路人在人群中的震惊体验与工人在他的机器上的“体验”相呼应的。” 战争、机器和大都市都是冲击环境。危险的情况下,一个人必须能够迅速做出反应以保护自己免受突然的不可预见的威胁。神经在外围。 消除装饰不仅仅是一种审美选择,而是一种神经甚至麻醉的选择。阿道夫·路斯Adolf Loos认为,我们现代人不再像前几个世纪那样有吃饭、穿衣和装饰所需的神经。在“装饰品与犯罪”中,在烹饪展示的装饰动物面前谈到他的“恐惧”,特别是如果他认为他必须吃“这些填充动物尸体”。我只吃烤牛肉!” 面对任何过度的装饰,无论是食物还是建筑,他都会感到同样的恶心:“我们缺乏稳定的神经来用大象的象牙喝水,象牙上刻有亚马逊战场的场景...... 我们的庙宇不再被漆成蓝色、红色、绿色和白色,像帕台农神庙。不,我们已经学会了欣赏裸石的美。”现代人有一套全新的神经,有着完全不同的敏感性。在“Karl Kraus”中,瓦尔特本雅明引用了古斯塔夫·舍Gustav Scheu的兄弟 Robert Scheu(Adolf Loos 于 1912 年在维也纳为他建造了一座有争议的房子):“克劳斯发现了一个前所未见的伟大主题:神经的权利。……他成为了神经的拥护者......但这个话题在他的手中成长,成为私人生活的问题。” 私人生活,内心,变得新脆弱,就像精神分析分析的神经个体或X射线穿透的肺结核患者脆弱的身体一样 每个人都变得像孩子或病人一样需要被包裹在柔软的内衬中。就好像新的神经是如此的新,以至于现代人才刚刚出生,需要一个保护性的孵化器才能生存,以获得必要的力量。路斯的建筑就是这样一个孵化器.路斯本人很脆弱。在他一生中他遭受了无数的神经和身体疾病。他年轻时感染了梅毒,无法生育。他还患有胃癌并接受了许多大手术。他终生听力不佳,最终完全失聪。在生命的尽头,他住进了他朋友神经学家Norbert Schwarzmann 博士在 Kalks burg开的疗养院,并于 1933 年在那里去世。此前一年,Buckminster Fuller将“神经防震”列入了他对所有房屋基本要求的清单中。Frederick Kiesler 和 Richard Neutra 基于神经发展了一个完整的设计理论,就好像神经本身就是现代建筑的真正客户。于是,现代建筑不仅仅是一种医疗设备或健身器械,也是一个保护脆弱心灵的茧,这些心灵因暴露于战争、稳定边界的丧失以及……现代工业化技术的新节奏和速度而受到创伤。每个房间都变成了康复室,每栋楼都变成了创伤中心。建筑成为一种心理工艺。举个例子,“心理功能”这一非凡的概念在弗里德里希·基斯勒Friedrich Kiesler在1930 年的著作《当代艺术应用于商店及其展示》中得以介绍:“‘心理功能’的影响不仅表现在线条、平面和形式上,而且在材料和颜色上。玻璃与皮革、木材、金属相比具有不同的心理作用。单靠功能和效率不能创造艺术作品。 “心理功能”是高于效率的“盈余”,它可以将功能解决方案变成艺术。” 基斯勒后来的文章“现代建筑中的伪功能主义”中继续了这一论点:“我们必须努力从一开始就是为了满足居住者的心理。” 他说,房子是一个人体,“一个活的有机体,具有全血动物的反应能力”,有器官(楼梯是脚,通风系统是鼻子,等等),神经系统,还有一个会“便秘”的消化系统。不仅如此,他坚持认为这座房子,就像人一样,“通过他的身体媒介生活在情感和梦想中”。精神离不开肉体。确实,房子是“色情和创造本能”的产物,我们对它的体验是色情的。1969 年在纽约霍华德怀斯画廊举办的星系展览的新闻稿中,基斯勒声称自己三岁时“发现了建筑”,他爬到“乌克兰保姆宽大的农民裙子下划了一根火柴”。 对他来说,建筑总是充满色情。在他的无尽之家Endless House中,他写道:“它没有开始也没有结束,就像人体一样......'Endless'相当感性,更像是女性的身体,而不是锐角的雄性建筑。1961 年,这座建筑意在产生一种高潮,他将 无尽之家Endless House 的体验比作吸食大麻的体验。 在一次采访中,有人问他:“如果建筑师普遍对你所做的事情和你的方法感兴趣,你认为会发生什么?对大多数人来说,这不是一种非常危险和无纪律的建筑吗?” 他回答说:“我可以向你保证,从建筑学上讲这就像给他们大麻。”对他来说,现代建筑的居住者渴望被隔开。1947 年吉斯勒生产了他 无尽之家的第一个版本。这座房子不仅仅是其项目中的一个,也是他的整个人生——他的哲学,甚至他的身体。从字面上看,他从内部建造了它,并看到自己被它吞噬。房子就像一个胃,充满褶皱,吸收汁液和营养。居住者因此成为一种食物。在他自己的身体与建筑的异常混乱中,他将现代建筑描述为第一次世界大战后的一次节食。

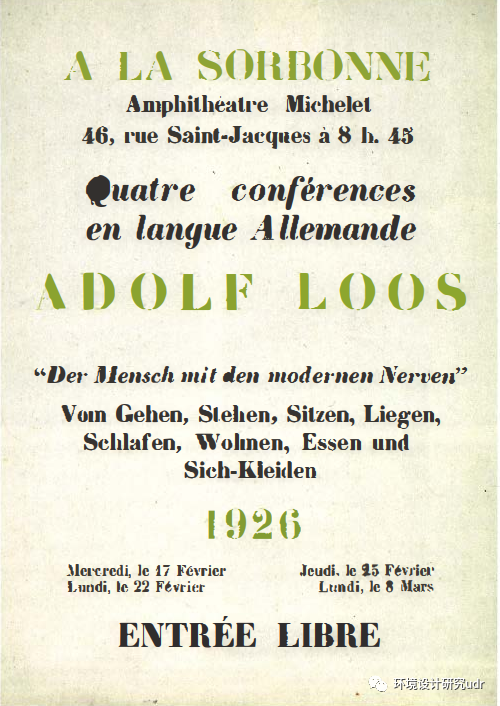

消除装饰不仅仅是一种审美选择,而是一种神经甚至麻醉的选择。阿道夫·路斯Adolf Loos认为,我们现代人不再像前几个世纪那样有吃饭、穿衣和装饰所需的神经。在“装饰品与犯罪”中,在烹饪展示的装饰动物面前谈到他的“恐惧”,特别是如果他认为他必须吃“这些填充动物尸体”。我只吃烤牛肉!” 面对任何过度的装饰,无论是食物还是建筑,他都会感到同样的恶心:“我们缺乏稳定的神经来用大象的象牙喝水,象牙上刻有亚马逊战场的场景...... 我们的庙宇不再被漆成蓝色、红色、绿色和白色,像帕台农神庙。不,我们已经学会了欣赏裸石的美。”现代人有一套全新的神经,有着完全不同的敏感性。在“Karl Kraus”中,瓦尔特本雅明引用了古斯塔夫·舍Gustav Scheu的兄弟 Robert Scheu(Adolf Loos 于 1912 年在维也纳为他建造了一座有争议的房子):“克劳斯发现了一个前所未见的伟大主题:神经的权利。……他成为了神经的拥护者......但这个话题在他的手中成长,成为私人生活的问题。” 私人生活,内心,变得新脆弱,就像精神分析分析的神经个体或X射线穿透的肺结核患者脆弱的身体一样 每个人都变得像孩子或病人一样需要被包裹在柔软的内衬中。就好像新的神经是如此的新,以至于现代人才刚刚出生,需要一个保护性的孵化器才能生存,以获得必要的力量。路斯的建筑就是这样一个孵化器.路斯本人很脆弱。在他一生中他遭受了无数的神经和身体疾病。他年轻时感染了梅毒,无法生育。他还患有胃癌并接受了许多大手术。他终生听力不佳,最终完全失聪。在生命的尽头,他住进了他朋友神经学家Norbert Schwarzmann 博士在 Kalks burg开的疗养院,并于 1933 年在那里去世。此前一年,Buckminster Fuller将“神经防震”列入了他对所有房屋基本要求的清单中。Frederick Kiesler 和 Richard Neutra 基于神经发展了一个完整的设计理论,就好像神经本身就是现代建筑的真正客户。于是,现代建筑不仅仅是一种医疗设备或健身器械,也是一个保护脆弱心灵的茧,这些心灵因暴露于战争、稳定边界的丧失以及……现代工业化技术的新节奏和速度而受到创伤。每个房间都变成了康复室,每栋楼都变成了创伤中心。建筑成为一种心理工艺。举个例子,“心理功能”这一非凡的概念在弗里德里希·基斯勒Friedrich Kiesler在1930 年的著作《当代艺术应用于商店及其展示》中得以介绍:“‘心理功能’的影响不仅表现在线条、平面和形式上,而且在材料和颜色上。玻璃与皮革、木材、金属相比具有不同的心理作用。单靠功能和效率不能创造艺术作品。 “心理功能”是高于效率的“盈余”,它可以将功能解决方案变成艺术。” 基斯勒后来的文章“现代建筑中的伪功能主义”中继续了这一论点:“我们必须努力从一开始就是为了满足居住者的心理。” 他说,房子是一个人体,“一个活的有机体,具有全血动物的反应能力”,有器官(楼梯是脚,通风系统是鼻子,等等),神经系统,还有一个会“便秘”的消化系统。不仅如此,他坚持认为这座房子,就像人一样,“通过他的身体媒介生活在情感和梦想中”。精神离不开肉体。确实,房子是“色情和创造本能”的产物,我们对它的体验是色情的。1969 年在纽约霍华德怀斯画廊举办的星系展览的新闻稿中,基斯勒声称自己三岁时“发现了建筑”,他爬到“乌克兰保姆宽大的农民裙子下划了一根火柴”。 对他来说,建筑总是充满色情。在他的无尽之家Endless House中,他写道:“它没有开始也没有结束,就像人体一样......'Endless'相当感性,更像是女性的身体,而不是锐角的雄性建筑。1961 年,这座建筑意在产生一种高潮,他将 无尽之家Endless House 的体验比作吸食大麻的体验。 在一次采访中,有人问他:“如果建筑师普遍对你所做的事情和你的方法感兴趣,你认为会发生什么?对大多数人来说,这不是一种非常危险和无纪律的建筑吗?” 他回答说:“我可以向你保证,从建筑学上讲这就像给他们大麻。”对他来说,现代建筑的居住者渴望被隔开。1947 年吉斯勒生产了他 无尽之家的第一个版本。这座房子不仅仅是其项目中的一个,也是他的整个人生——他的哲学,甚至他的身体。从字面上看,他从内部建造了它,并看到自己被它吞噬。房子就像一个胃,充满褶皱,吸收汁液和营养。居住者因此成为一种食物。在他自己的身体与建筑的异常混乱中,他将现代建筑描述为第一次世界大战后的一次节食。没有东西吃。我记得很清楚。我自己的情况:战后我靠救济生活了很多年;我每周大约得到七克朗,相当于现在每周七美元。但是一个人可以像在修道院一样生活;我主要吃米饭和蘑菇。我记得太清楚了,我把蘑菇晒干并重新加热,就像我用茶叶做的那样。就像我们的生活习惯一样,我们开始清理所有多余的设计装饰,某些奢华的材料、模具,这个那个。多年来,一切都变得更简单、更干净、更白,而且……你知道,我们所说的功能主义正在顺其自然。

因此,功能主义实际上是对维多利亚时代过度膨胀的反应。建筑必须节食,做成矩形样式。现在节食期结束了,我们又可以正常吃饭了。然而,这并不意味着我们应该吃得过饱,用生奶油、冰淇淋或建筑来填饱肚子。

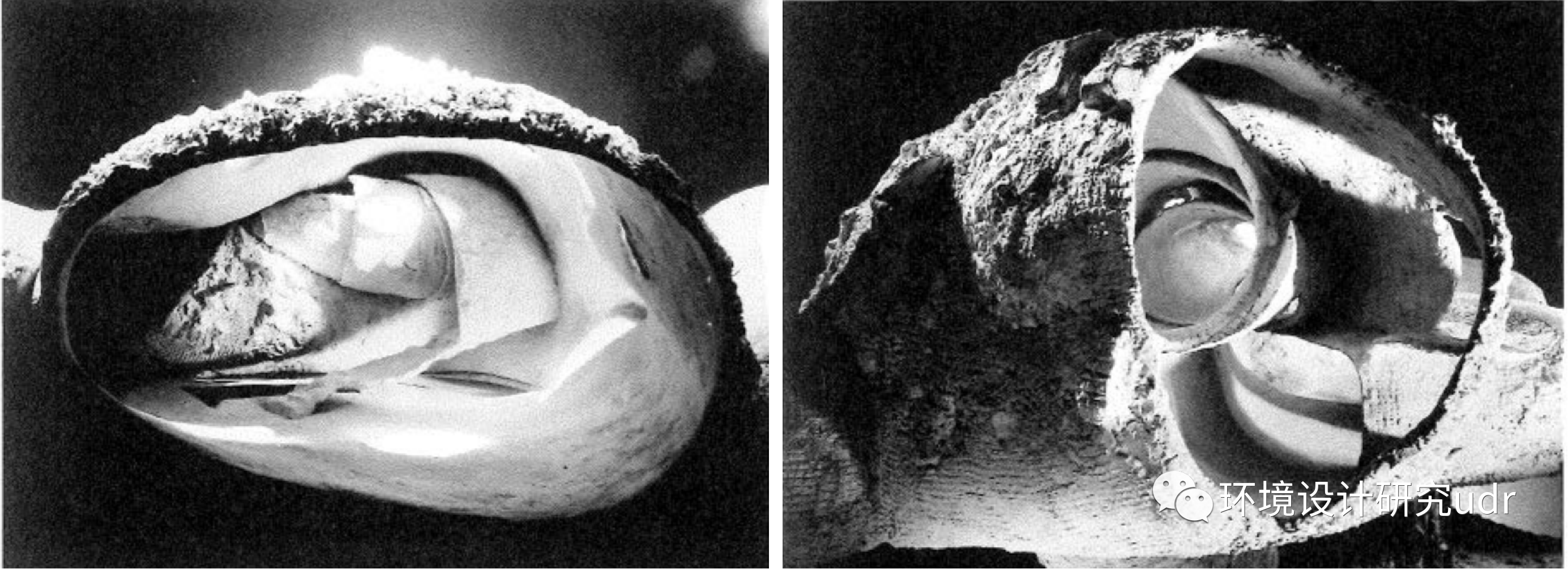

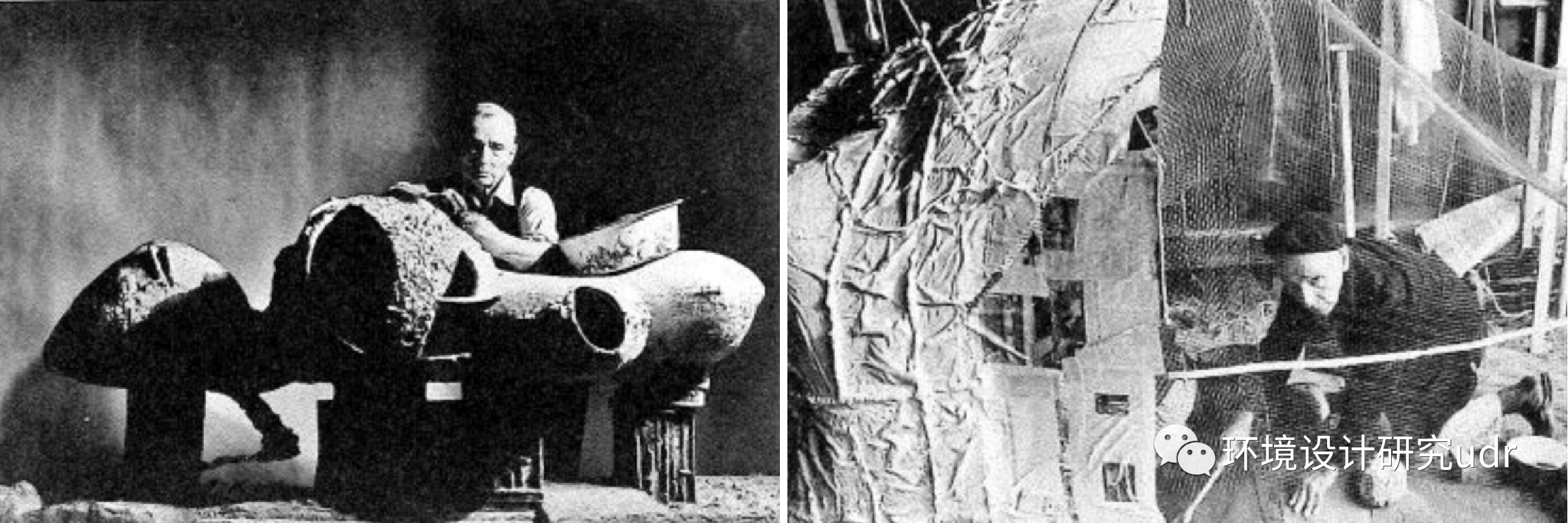

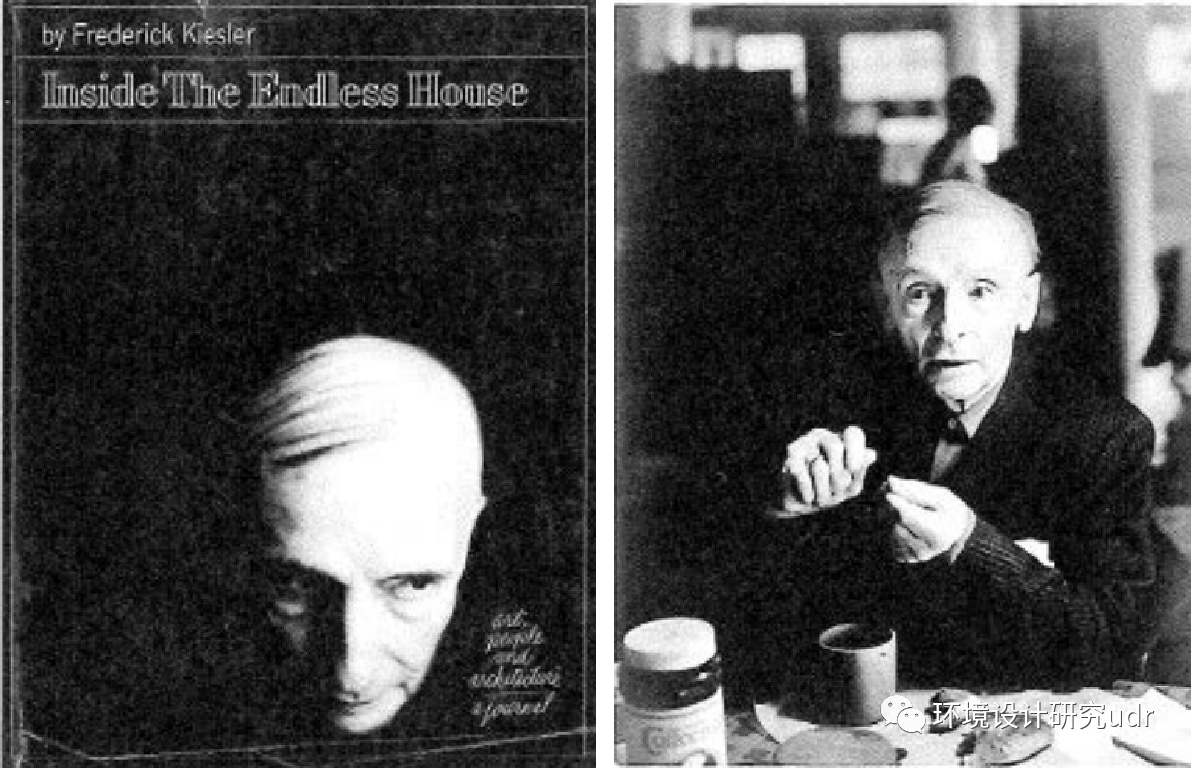

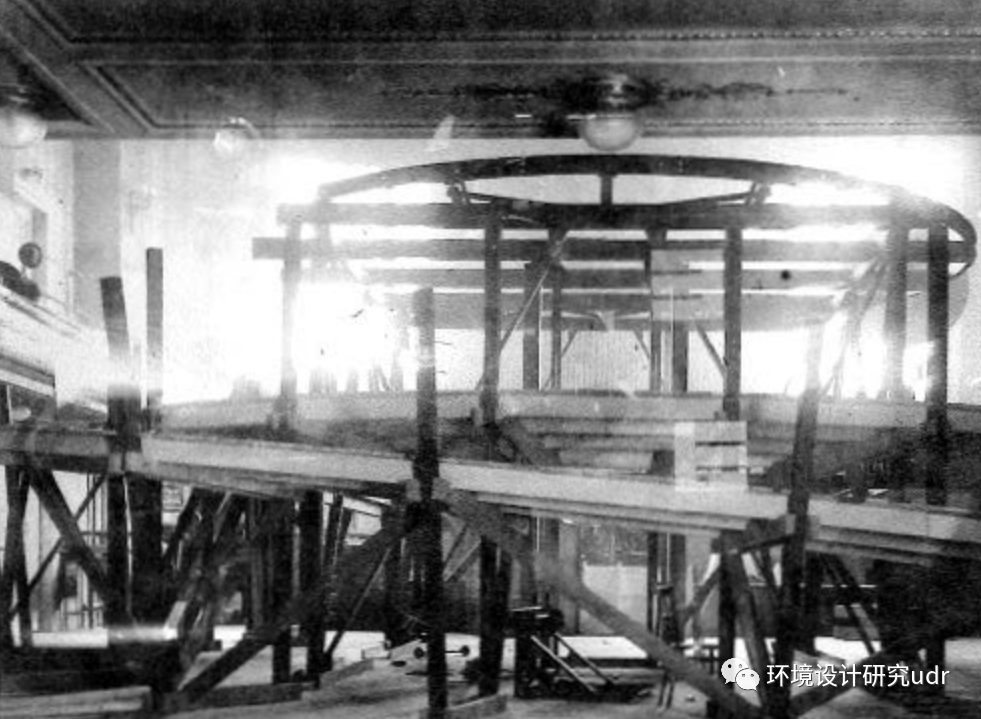

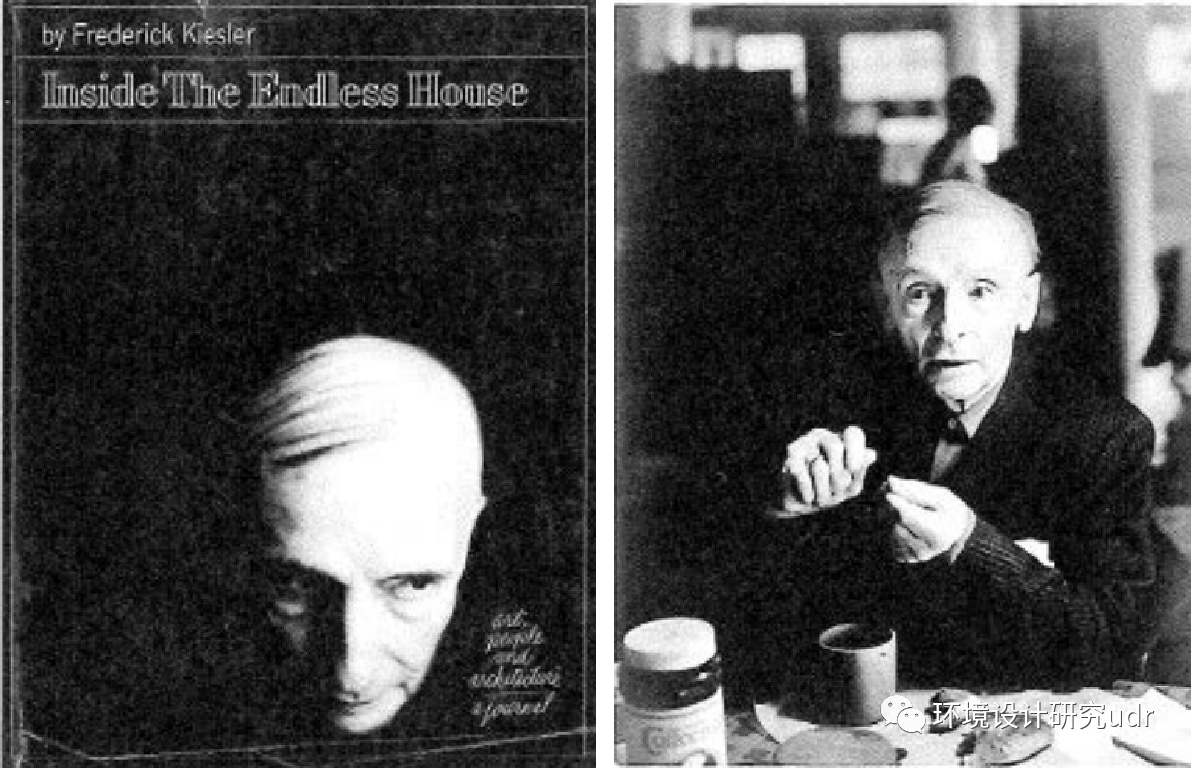

现代建筑是一种饮食失调。结果就是基斯勒所说的“长方形风格;现代时期的皮肤和骨骼建筑。对他来说均衡的饮食意味着他的无尽之家:消除任何便秘残留物。无尽之家里的一切都是皮肤。皮肤是结构,就像鸡蛋一样。基斯勒声称已经为这个想法工作了很长时间。事实上,他坚称他一生只致力于一个想法。他将其追溯到他 1923 年的太空剧院,这是他的“第一个无尽”。他说,1926 年他来美国时,随身携带了 Endless,但没有人识货。1932 年在 MoMA 举办的国际风格展览的组织者在筹备展览时回顾了他的作品。下面是基斯勒回忆他们的会议: 菲利普·约翰逊和亨利-罗素·希区柯克一起来看我的工作计划。在我们的风格派团体的朋友中,众所周知我已经偏离了“方阵”,但范杜斯堡和蒙德里安一样热情地站在我这边。其他人则表示怀疑。密斯是中立和保守的。我真是太穷了.... 这是一座看起来像鸡蛋的建筑的平面图,而不是像传统的盒子。它不是方形的,不是钢制的,不是玻璃制的,不是铝制的,它绝对不在国际风格模式的圈子里。基斯勒快饿死了。 显然,多亏了第六大道的一家咖啡店老板,每天都给他和他的妻子 Stefi Frischer 送饭。当他最终因为付不起房租而被赶出公寓时,还每天被门卫在新房客出去的时候引他进公寓来,这样基斯勒就可以使用被房东没收的绘图桌,来完成其为萨克斯第五大道的商店橱窗设计。在无尽屋内Inside the Endless House中,他描述了他憔悴的身体以及甚至连基本费用都无法负担,他认为这就是现代建筑:“总而言之,我处于最底层,几乎一无所有:这些费用只是骨骼结构, 没有皮肤或肉来覆盖它。”正如勒柯布西埃关于健康和建筑的想法始于他对自己身体的痴迷一样,基斯勒的身体状况也组织了他的理论和设计,他无法将自己与他的建筑分开。这并非偶然,他总是在建筑物内拍摄自己的身体。他脆弱的身躯蜷伏在鸡蛋里,就好像房子成了他的替代身体。他用一个现代建筑取代了英勇的、运动的、肌肉发达的身体。因为脆弱的身体需要建筑的保护。这里的建筑变成了一个无限的子宫洞穴,孕育着一种透明的身体,让大脑能够茁壮成长和感受。基斯勒的身体颤抖着,隐藏在一种螺旋中,不是为了与世界脱节,而是相反,为了将自己与世界连接起来。

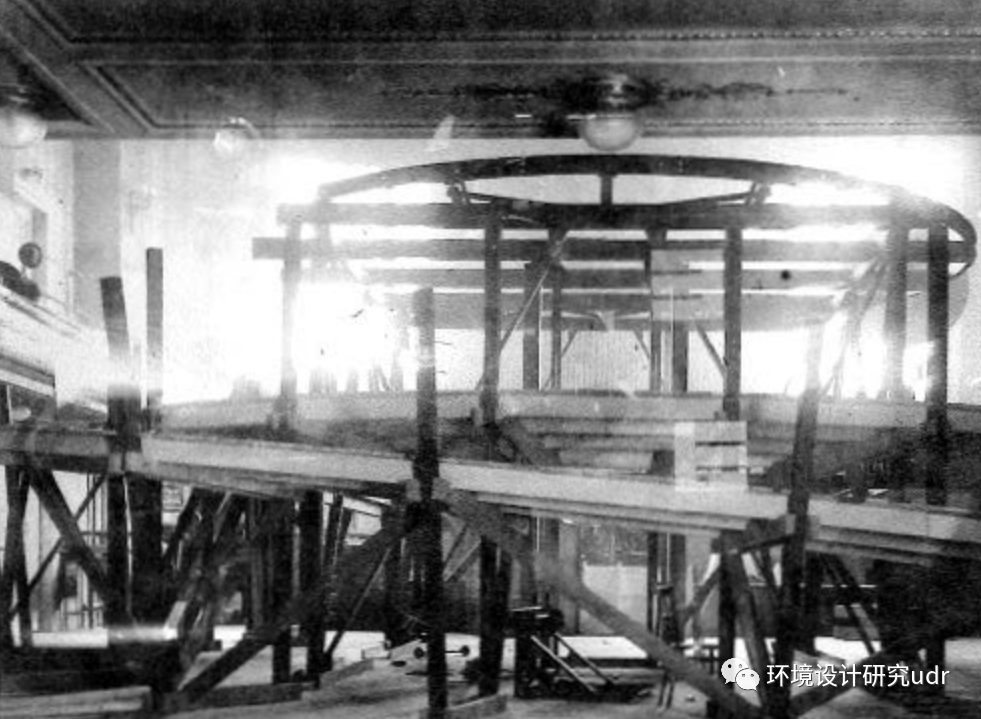

现代建筑是一种饮食失调。结果就是基斯勒所说的“长方形风格;现代时期的皮肤和骨骼建筑。对他来说均衡的饮食意味着他的无尽之家:消除任何便秘残留物。无尽之家里的一切都是皮肤。皮肤是结构,就像鸡蛋一样。基斯勒声称已经为这个想法工作了很长时间。事实上,他坚称他一生只致力于一个想法。他将其追溯到他 1923 年的太空剧院,这是他的“第一个无尽”。他说,1926 年他来美国时,随身携带了 Endless,但没有人识货。1932 年在 MoMA 举办的国际风格展览的组织者在筹备展览时回顾了他的作品。下面是基斯勒回忆他们的会议: 菲利普·约翰逊和亨利-罗素·希区柯克一起来看我的工作计划。在我们的风格派团体的朋友中,众所周知我已经偏离了“方阵”,但范杜斯堡和蒙德里安一样热情地站在我这边。其他人则表示怀疑。密斯是中立和保守的。我真是太穷了.... 这是一座看起来像鸡蛋的建筑的平面图,而不是像传统的盒子。它不是方形的,不是钢制的,不是玻璃制的,不是铝制的,它绝对不在国际风格模式的圈子里。基斯勒快饿死了。 显然,多亏了第六大道的一家咖啡店老板,每天都给他和他的妻子 Stefi Frischer 送饭。当他最终因为付不起房租而被赶出公寓时,还每天被门卫在新房客出去的时候引他进公寓来,这样基斯勒就可以使用被房东没收的绘图桌,来完成其为萨克斯第五大道的商店橱窗设计。在无尽屋内Inside the Endless House中,他描述了他憔悴的身体以及甚至连基本费用都无法负担,他认为这就是现代建筑:“总而言之,我处于最底层,几乎一无所有:这些费用只是骨骼结构, 没有皮肤或肉来覆盖它。”正如勒柯布西埃关于健康和建筑的想法始于他对自己身体的痴迷一样,基斯勒的身体状况也组织了他的理论和设计,他无法将自己与他的建筑分开。这并非偶然,他总是在建筑物内拍摄自己的身体。他脆弱的身躯蜷伏在鸡蛋里,就好像房子成了他的替代身体。他用一个现代建筑取代了英勇的、运动的、肌肉发达的身体。因为脆弱的身体需要建筑的保护。这里的建筑变成了一个无限的子宫洞穴,孕育着一种透明的身体,让大脑能够茁壮成长和感受。基斯勒的身体颤抖着,隐藏在一种螺旋中,不是为了与世界脱节,而是相反,为了将自己与世界连接起来。

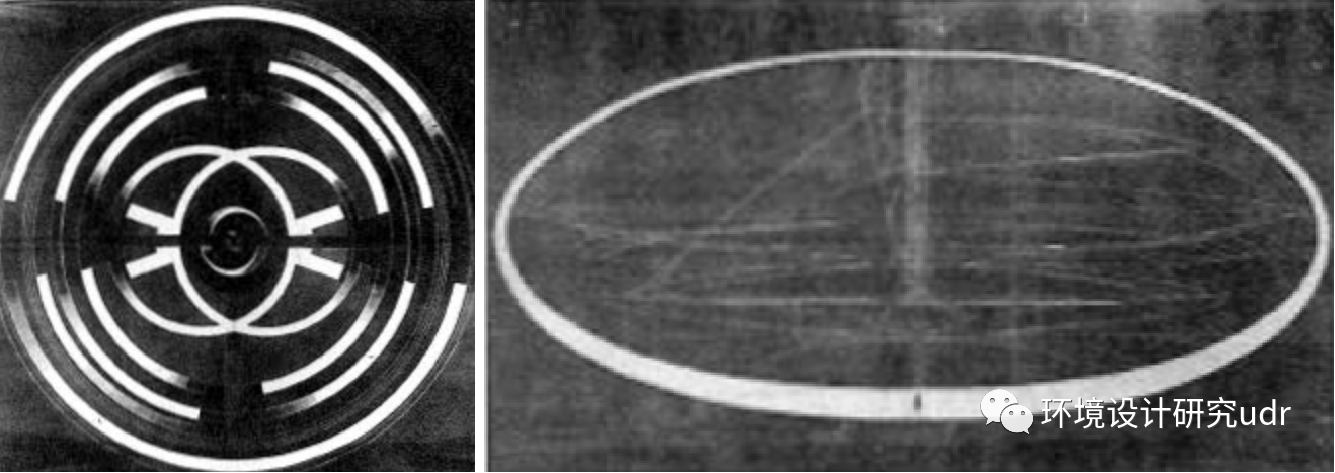

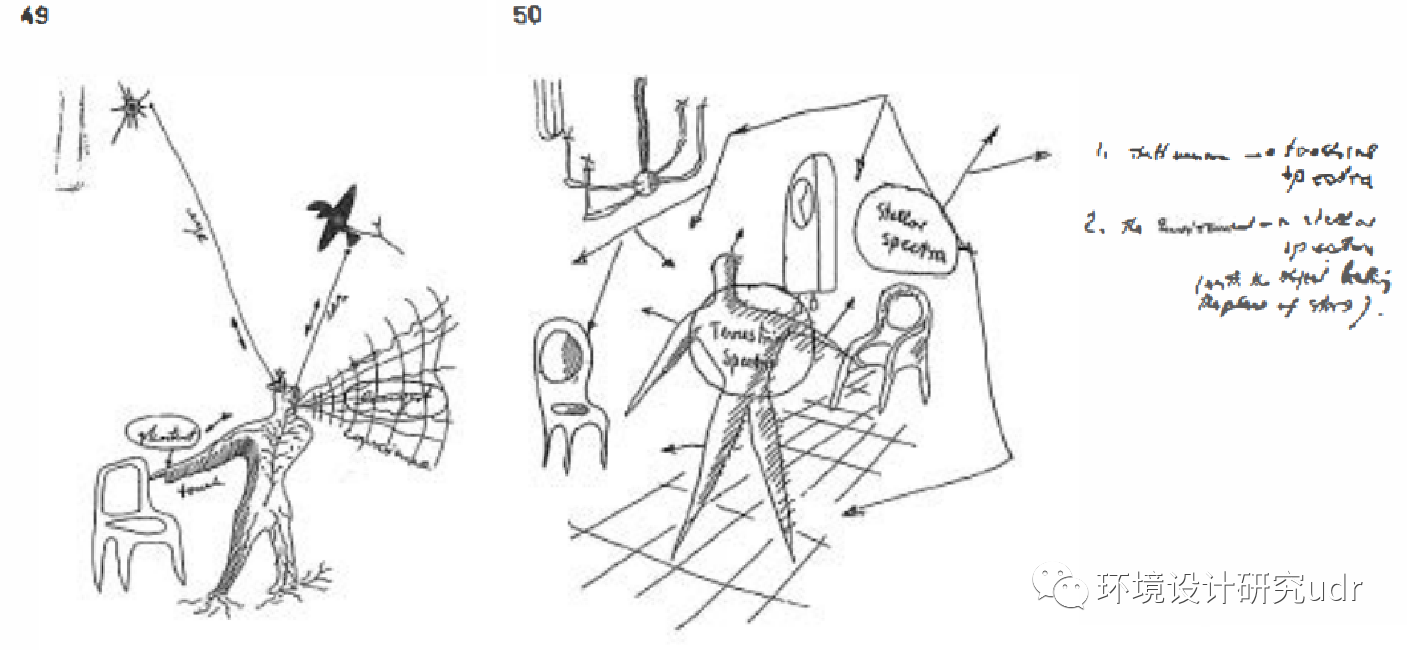

吉斯勒设计中充满争议的感官性,将神经从心灵通过触觉延伸到宇宙。一系列草图说明了这一点。一方面,神经系统与椅子的互动成为与世界多感官互动的一部分。在另一种情况下,椅子成为室内的一部分,人类被描述为“地球光谱”,环境被描述为“恒星光谱(物体取代了恒星)。所以吉斯勒的空间永远是外太空。他建筑中的一切都是浮动的。地板上下起伏,结构悬垂,甚至家具、橱柜、桌子、灯具都悬挂在一个超现实主义的项目中,该项目首先将身体视为一种房屋,将房屋视为身体。他的回忆录名为《无尽屋内》并非偶然。心理、性欲、身体和建筑密不可分。事实上基斯勒的《无尽屋内》指的是“人体之家”。这本书是一篇日记(涵盖1956年至1964年),围绕着建筑师的身体状况,充满了他对医疗问题的引用,从风湿病到哮喘、过敏、感冒和发烧。其中大部分涉及吃,或吃的欲望。许多餐点的详细描述之前都有一些评论,例如“我的胃里不停地升起饥饿感”或“我的太阳神经丛发出饥饿信号。我饿死了。” 甚至一位客户与吉斯勒达成的最终协议也被胃打断了:“我饿极了……我吃了一块裸肉“。现代主题就像偶尔狩猎后在洞穴中幸存下来的第一批人类。柯布西埃的疲劳和基斯勒的营养不良,都被组织进他们对建筑的思考。他们关于健康和促进健康的建筑言论,得到了患病身体的实际体验的支持。身体的消瘦成为健康建筑的反模式。但他们的治疗建议却大不相同,正如《无尽屋内》题为“造型艺术的现实主义”的一节中所明确指出的那样:“从来没有人定义过功能根源的含义;还没有认识到任何功能和人类一样都在进化。功能现在被冻结在卫生、光线和空调中。“ 吉斯勒将阳光、空气和卫生的美感斥为“伪功能主义的魔法假货”,“呕吐其消化不良”。现代建筑并不像看起来那么健康。避免工程师对所有建筑类型施加的“管道癌变”以及用“消化我们的家庭生活产生的排泄物”填充地下室等威胁。需要对建筑物的主体采取完全不同的态度。对吉斯勒来说,健康的身体首先是感官的身体。事实上,感官愉悦是他作品的组织原则。有一次,他将无尽之家的模型描述为“像一只性爱小猫一样卷起来”。建筑师的主要职责是满足食欲,无论是性的还是胃的:“如果艺术可以像性一样被接受,性可以像吃一样被接受,那么男人和女人就不会觉得自己像变态,在现代艺术或建筑面前不会感到羞耻。” 对于基斯勒来说,国际风格充满了混乱和压抑。以愉悦的名义解封建筑并不意味着放弃医疗本体。相反,基斯勒的扭曲形式比勒柯布西耶的“机器居民”更健康。像基斯勒这样的异见者揭露现代建筑总是试图压抑自己的感性,可是他没有成功。每个人都充满了秘密、迷恋、以及隐藏在其新常态形象背后的禁忌乐趣。