本文是2019年出版的《X射线建筑》的节选,作者Beatriz Colomina,徐磊青翻译,标题由译者所加。

现代主义建筑由一群国际前卫建筑师于 1920 年代推出,通常理解是对功能效率、新材料(玻璃、铁、钢筋混凝土)、新建筑技术和机器美学方面的重视。相比之下,这个身体的假设是:现代建筑是由当时占主导地位的医学困扰,主要是结核病以及与之相关的技术-X射线所塑造的。该技术在空间概念和内外关系方面产生了新的广泛变化。这种变化可以被理解为一个特定的历史事件,是二十世纪建筑与医学之间古老而密切的关系的一次转折,这种关系在今天依然进行中。正如医疗技术和疾病治疗在决定现代建筑的特征方面发挥了重要作用一样。今天随着内部和外部之间的关系的另一次转折,新的医疗技术正在创造新的建筑形式。然而,我们仍然生活在由特定疾病、结核病及其主要诊断工具 X 射线塑造的建筑环境中。现代建筑仍然默认日常的环境,其规范来自于庞大的工业系统,而不是受特定疾病所启发的先锋派跨界。

就像现代建筑的广泛成功取决于它与健康的关系一样,国际主义正是它抵全球蔓延疾病的一种成果,现代建筑的分布地图也呼应了疾病分布的地图。结核病基本上是城市的,现代建筑也是如此。在 19 世纪地球上有七分之一的人死于结核病,但仅在巴黎市,它就接近三分之一。

现代性是由疾病驱动的。现代建筑的引擎不是一个全球范围内的英勇闪亮和功能性的机器,而是一个慵懒脆弱的身体,它悬浮在日常生活之外但由“新技术和几何形的保护茧”中。因此导致了每一次呼吸的困难,也形成了每一次呼吸的宝藏:现代性忧郁。

现代建筑与一种新的医学形象和一种新的空间之间的亲密甚至浪漫的关系密不可分——每一种都令人着迷和鼓舞人心。这里的重点不是将这种关系固定下来并使其僵化,而是释放它、反应它,通过在生物学、心理学、传记、性欲和技术的交叉点上提供一种肖像来激发后期反思 ——邀请读者再看一遍,用不同的眼光来看现代建筑。当每个人——客户、建筑师、理论家、批评家、工人——都是病人时,这意味着什么?

健康与建筑:从维特鲁威到病态建筑综合症

建筑和医学一直紧密相连。正如希腊城邦的古典理论遵循四种体液理论一样,当代的健康理念组织了今天的设计理论。建筑话语贯穿身体和大脑的理论,将建筑师构建为医生,将客户构建为患者。

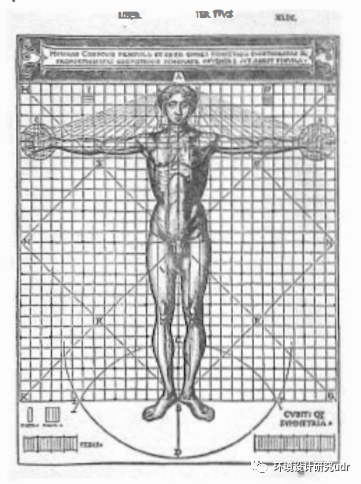

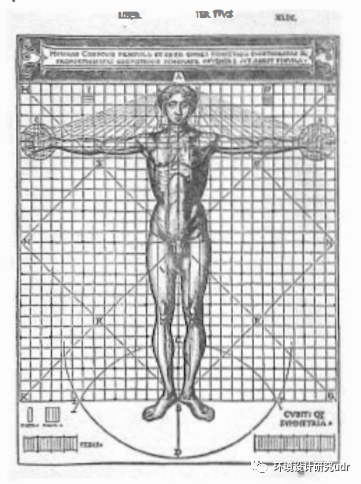

公元前一世纪维特鲁威开创了西方建筑理论。他坚持所有建筑师都需要学习医学:“健康是他们的主要目标。” 他将建筑十书第一本的很大一部分用于阐述健康问题,详细说明如何确定一座城市拟建地点的健康状况,方法是回到古老的祭祀动物的方法,并检查它的肝脏以确保它“健全和坚固”。同样,对于每栋建筑的健康场地,他讨论了四种体液理论,并强调了风向和太阳的方向。过多的一种体液会使人虚弱并“损害人体的体液”。相反,那些身体不适的人可以通过设计而更快治愈,重建那些“被疾病耗尽”的系统,包括“消耗”(肺结核)。维特鲁威讨论了身体的内部运作,就像他讨论建筑物的内部运作一样。医学理论被用作建筑理论的一种基础。建筑本身因此成为医学的一个分支。维特鲁威并没有简单采用四种体液理论,因为许多医生对此理论持怀疑态度,维特鲁威对其进行了详细阐述,并对其进行了调整,以发展出他自己的建筑的健康理论或基于健康的建筑理论。

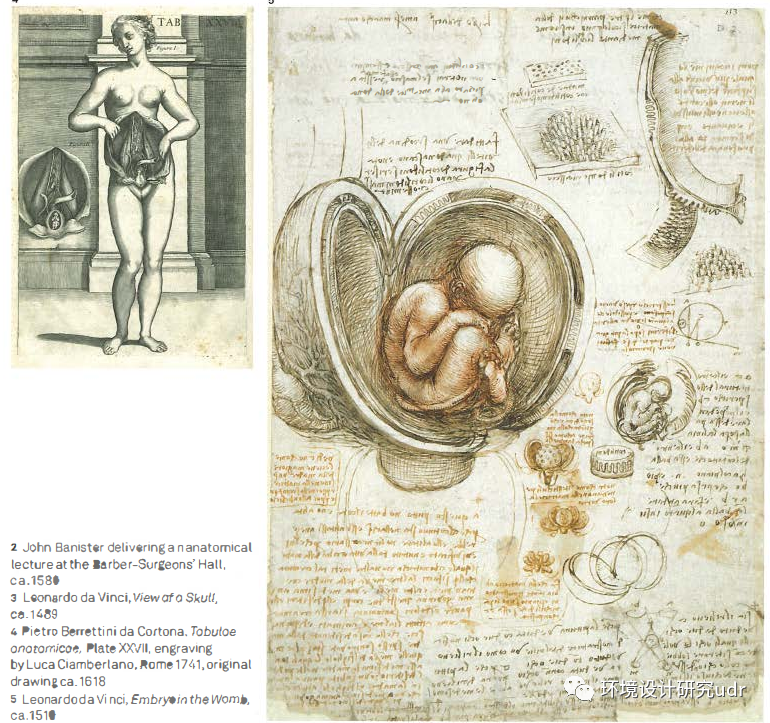

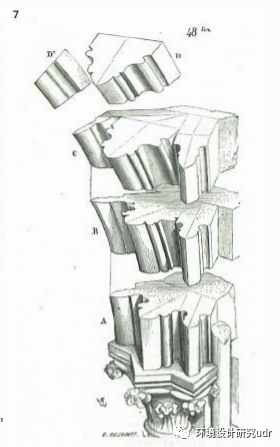

然而到了文艺复兴时期,建筑的核心考量不再是由四种体液决定健康的整个身体,而是一个被解剖的、支离破碎的、经过分析的身体。就像文艺复兴时期的医学学校使用身体部位的模型一样,比如第一个设计学校,1563 年由 Giorgio Vasari 创立的佛罗伦萨Oisegno艺术学院,也是使用历史建筑的铸件碎片进行教学。新圣母玛利亚医院的解剖是培训的核心部分,瓦萨里Vasari学院的所有学生都必须连续数天参加并画画,甚至在尸体腐烂和一些学生生病的情况下也是如此。当医生通过切割和解剖来研究尸体的神秘内部时,建筑师们则试图通过剖面来了解建筑物的内部并穿越它们。在达芬奇的速写本中,建筑内部的剖视图出现在解剖图旁边。他甚至从建筑学的角度理解大脑和子宫的内部,它们必须切开以揭示其秘密内部。同样维欧勒·勒杜(Viollet-le-Duc )在19世纪中叶用剖透视图展示了他在Dictionnoire raisonne de /'architecture francaise du XJ• au XVI" siecle (1854-1868)。这些剖透视图所显示的中世纪建筑,如同其被解剖一样。受乔治·居维叶 (George Cuvier) 的 Lecons d'anatomie comparee (1800-1805)和 Jean-Marc Bourgery 的 Traite comp/et de l'anatomie de l'homme, comprenant lo medecine operatoire (1830-1849) 的影响,勒杜将中世纪建筑视为一个需要分析的身体-----一个需要“解剖”的“有生命的存在”,允许对其部分进行单独研究。他的新绘画模式揭示了每个解剖片段的功能作用——他自己对中世纪建筑的干预被理解为外科手术,假肢用了现代铸铁技术。医学表征在变化,建筑表征也在变。在 20 世纪X 射线的广泛使用,使一种新的建筑思维方式成为可能。现代建筑甚至开始看起来像医学影像,透明的玻璃墙揭示了结构的内部秘密。事实上如果不了解它与疾病的关系,尤其是与结核病的关系,就无法完全理解 20 世纪早期的建筑,X 射线正好特别适合作为结核病的诊断和监测治疗手段。现代建筑提取的这些症状,如果不是原则,似乎是从这种疾病的医学文本中直接选出来的。在德国微生物学家罗伯特·科赫(Robert Koch)于 1882 年发现结核杆菌的前一年,一本标准医学书籍给出了该病的病因,其中包括缺乏运动、久坐的室内生活、通风不良、光线不足以及压抑情绪。这些概念花了很长时间才失去可信度。肺结核被认为是潮湿城市产生的一种“湿”病。在维特鲁威的一个不可思议的回声中,结核病患者被认为需要一个新的环境来干燥他们的身体内部。现代建筑师通过提供这种新环境来提供健康。19 世纪的建筑被妖魔化为不健康的,而阳光、光线、通风、运动、屋顶露台、卫生和洁白被视为预防(即使不能治愈)肺结核的手段。现代建筑的公共宣传也是围绕当代对结核病的恐惧和对其的治疗来组织的。在参与结核病治疗时,建筑师不仅仅关注了疾病。结核病恐慌是身体、军队、工业以及政治之间新出现的纽带的关键。正如苏珊·桑塔格所言,很少有疾病像结核病和癌症一样“受到隐喻的影响”。在《人体运动》中,安森·拉宾·巴赫(Anson Rabin bach)甚至将结核病定位为人体完全重新概念化的一部分。他认为从 1895 年到第一次世界大战期间,人们对疲劳的纠结标志着人们对工业时代日益增长的焦虑。结核病等疾病被归咎于疲劳,并提供运动计划来对抗它们。人们普遍呼吁有组织的体育运动。体操运动在整个 19 世纪仅限于军队,现在则提倡在学校进行。此外,军队本身也在新的“工作科学”的基础上进行了重组。医学和生物学成为政治理论的基础。通过这种“政治生物化”,身体科学被牢固地确立为“社会卫生”的基础。到 1910 年,它们被分为生理学和心理学,但在战争期间成功地重组为“心理技术”。在这一军事成功的基础上,欧洲科学研究与美国泰勒主义的融合成为现代工业管理的标准装备。在 1930 年代的独裁政权中,身体不疲劳的梦想终于达到了险恶的顶峰。我们可以在建筑中看到这种轨迹。建筑师反复使用疾病意象来表达对社会秩序的关注。建筑的传统强加秩序的角色因疾病不同而具有不同的含义。新科学对医疗机构的重新配置导致了建筑的重新配置。以柯布西埃为例,他在走向新建筑(1923)的开篇即给出了对建筑状况的“诊断”,批判传统房屋产生结核病(“消费”)的衰弱效应。他鼓吹健康的工程师胜过不健康的建筑师:我们已经成为久坐不动的人,这是我们的命运。房子在我们的静止中蚕食着我们,就像消费一样。我们很快就会需要太多的疗养院……工程师们健康而有活力,积极而有用,道德和快乐。建筑师不抱幻想,懒散,自夸或忧郁。那是因为他们很快就会无事可做。我们没有更多的钱来堆积历史纪念品。我们需要净化自己......

诊断很明确。工程师创造建筑....人们仍然在这里和那里相信建筑师,就像人们盲目相信医生一样。

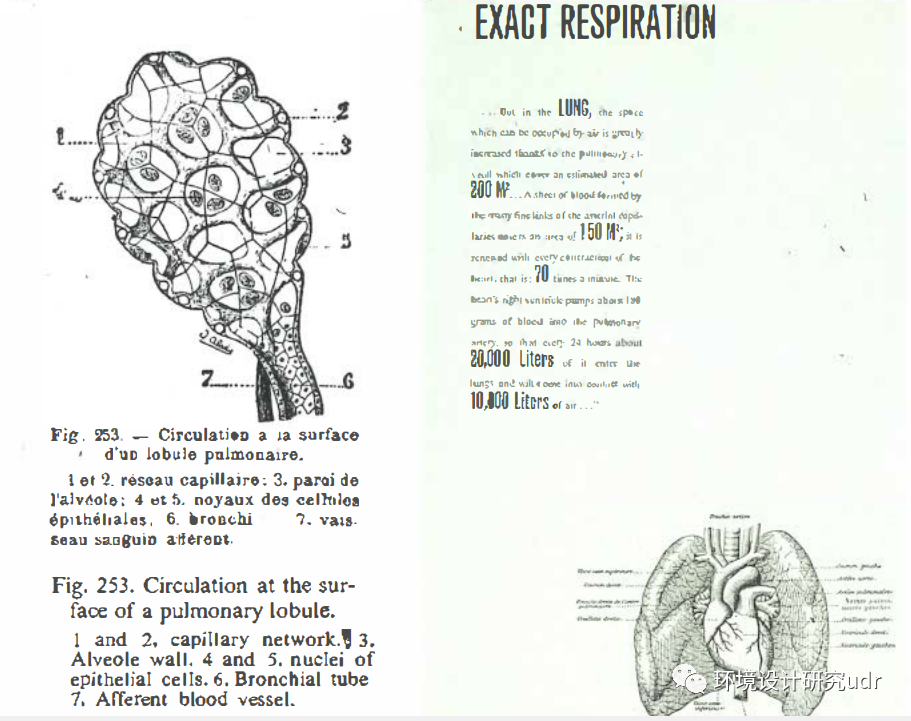

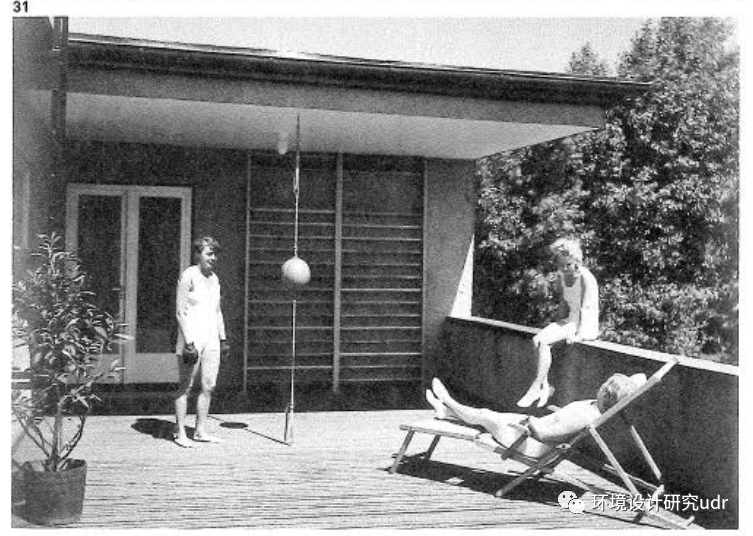

在整本书中,健康是一种战斗口号。最后一章将健康的现代工作场所与不健康的私人住宅进行了对立:“我们居住的机器是一辆满是肺结核的老马车。” 像许多建筑师一样,柯布西埃将医学论点从住宅扩展到了城市。在都市主义Urbonisme (1925) 中,他反对令人疲倦的城市并寻找“治愈方法”,得出的结论是,需要“手术”来消除退化的街道布局和“充满结核病的腐烂老房子”的“癌症”。柯布西埃在与年轻电影制片人皮埃尔·切纳尔合作的电影《今日建筑L'Architecture d'oujourd'hui》(1929 年)中认为,疾病在城市中滋生,因为在 20 世纪,人们仍然生活在中世纪。他的解决方案:切断旧城的肌理,在屋顶花园锻炼。他在电影中回顾了1920 年代他设计的别墅,再次强调日光浴和锻炼的价值。它以一个特写镜头达到高潮:一个男人和两个女人穿着运动服和(对于女性)高跟鞋,在别墅教堂的屋顶花园中以一种性感的强度兴奋地锻炼。房子首先是一台健康机器,一种治疗形式。在 1935 年的光辉城市中,勒柯布西埃坚持底层架空来分离房屋,将房屋从“潮湿、潮湿、疾病滋生的土地”中分离出来,并将屋顶用作日光浴和锻炼的花园。但似乎没有人对皮肤癌有所了解。为了强调这一点,柯布西埃使用从医学文本中拍摄的图片作为建筑插图,展示了三个肺及其内部状况,同时为建筑插图提供了医学标签,就像城市旧区的照片变成“历史悠久的巴黎,一个结核病的巴黎。”在这本书中,勒柯布西埃提出了“准确空气”的概念,即室外空气不断循环和清洁,“无尘、消毒……并准备好被肺消耗。” 一方面柯布西埃因此呈现了现代建筑的特征——底层架空、屋顶花园、玻璃墙和清洁空气——作为医疗设备,它的整体效果是一个致力于预防性和反应性治疗的疗养院。其建筑内部与医学没有界限。柯布西耶长期以来一直纠结于自己的健康问题。1917 年他从家乡瑞士拉绍德封搬到巴黎,他一直抱怨感觉很累,直到遇到皮埃尔·温特博士,温特向他介绍了身体锻炼以对抗疲劳和压力。他们每周一起打两次篮球,温特随后将勒柯布西埃变成了一名拳击手和跑步者,最终成为了一名游泳运动员。温特对勒柯布西埃帮助甚大。Amedee Ozenfant 阿梅迪·奥森凡特的杂志《新精神L'Esprit nouveau》定期报道体育赛事并向其读者介绍新的运动记录。在《新精神L'Esprit nouveau》的一篇题为“体育”的文章中,温特写道:让我们把我们的个人生活和社会生活安排得井井有条。如果每个人都有条不紊地研究他的每日时间表,以适应他的行为和姿势……如果我们都摒弃无所事事的习惯和无精打采的工作,浪费精力……如果更好地调节睡眠……当所有这些额外的时间加起来 ,人们可能会抽出时间进行运动。调节一个人的生活就是控制它,这是快乐的重要源泉……体育在生活中引入了秩序的元素。

温特是法国工团主义运动的威权派的狂热分子,也是乔治·瓦卢瓦(自称法国墨索里尼)的追随者,他于 1925 年创立了短命的法西斯政党--光束党。1928年,温特加入了由费索老党员组成的菲利普·拉穆尔法西斯革命党。在 1926 年瓦卢瓦 (Valois) 的杂志《新世纪》(Le nouveau siecle) 的一篇关于勒柯布西埃 (Le Corbusier) 新城市规划的文章中,温特写道:“只有强有力的城市规划——法西斯政府的规划——才能使现代城市适应所有人的需要。”建筑、都市主义、疾病、战争、工业和政治之间的这种密切联系,在柯布西埃和其许多同事们的两次世界大战期间的工作中都是明确的。在准备介绍勒·柯布西埃于 1936 年在巴黎举办讲座的冗长声明中,温特描述了勒·柯布西埃:建筑师、画家、诗人,并且鲜为人知也密不可分的勒·柯布西埃是,我特殊的使命要向你介绍——在此标签下的谦虚太浮夸了,他还是生物学家(有一个大 B),社会学家(一个大S),我还会加上运动员,还可能成为一个冠军。温特继续描述他在 20 年代初遇到勒柯布西埃时其身体状况不佳:“他无视自己的身体……日夜工作……每周 7 天……不关心他的睡眠 ......忘记了他的呼吸......他的肌肉:他很惊讶自己的情况并不顺利,他抱怨并祈求奇异的神灵,那些医生为了欺骗他们的病人而发明的神灵。”温特于 1925 年成为巴黎医学院的首席外科医生,他积极地支持家庭疗法,并积极寻找替代的药物形式,包括锻炼和饮食的治疗能力。新精神L'Esprit nouveau 的争鸣版为此提供了许多健康理论:从 温特博士的卫生和锻炼到 Allendy 博士的顺势疗法,再到 Jaques-Dalcroze 的艺术体操。每个人都产生了健康身体的独特图像。因此,现代建筑所容纳的现代身体不是一个单一身体,而是多个身体。身体不再是可以围绕其构建建筑的稳定参考点。那是一个建筑工地。建筑师如柯布西埃和他的前卫的建筑同事们积极地用建筑重新设计身体,而不是容纳它或象征它。一种新的精神(['esprit nouveau)需要一个新的身体,正如温特在他的文章“新的身体Le corps nouveau”中所写:真正的新精神只能存在于新的身体中。现代人本能地知道……我们必须认识到,我们这个时代最令人敬畏的发现是健康,从更全面的意义上理解。身体健康是心理健康的基础,每一个平衡活动的基础,所有生产的基础,所有领域的基础,以及艺术和其他所有领域的基础……身体将赤裸地出现在阳光下,洗濯,肌肉发达,柔软。

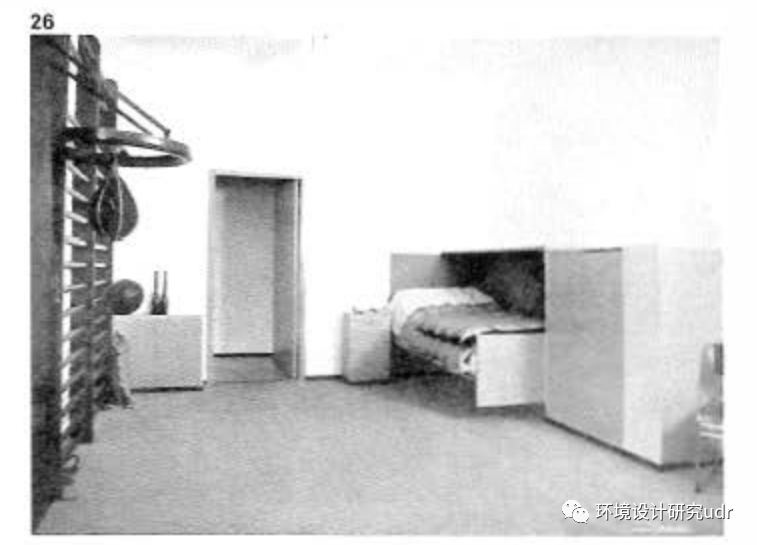

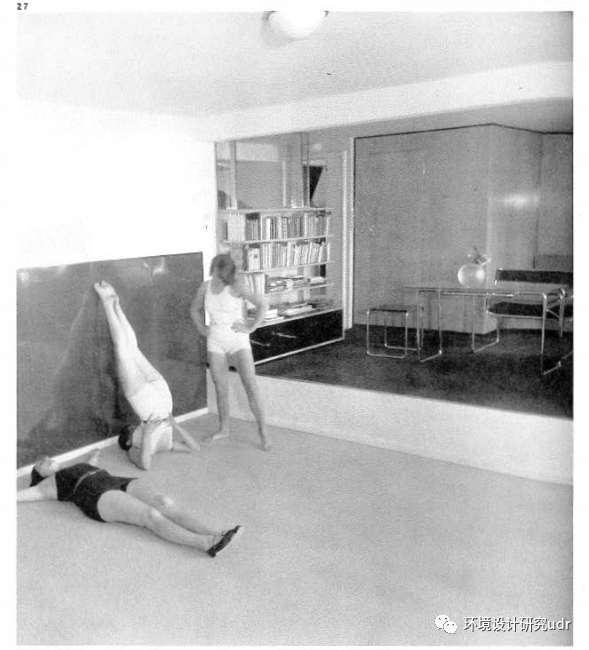

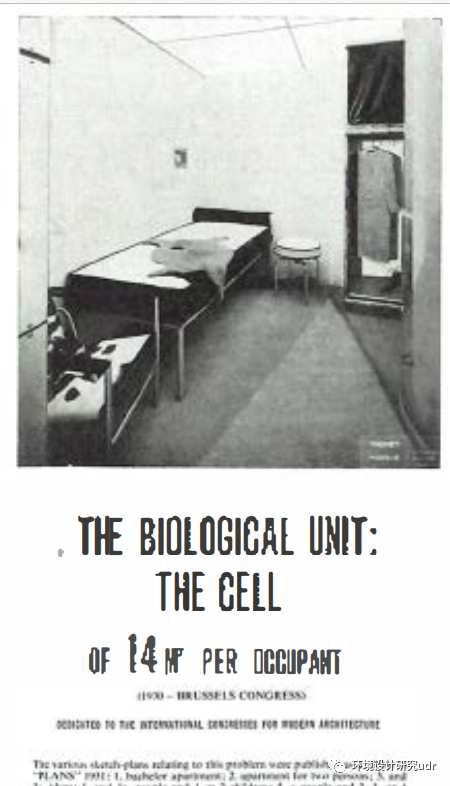

现代建筑同样呈现出苗条和合身的特点。新古典主义传统中所有多余重量都被剥去,露出一身白色运动装的肌肉和敏捷的身体。现代住宅不仅被理解为一种医疗设备、一种照顾身体的机制,而且被理解为一种旨在增强身体、产生强壮健康身体的运动器材。想想现代建筑中所有的健身房:马塞尔布劳尔Marcel Breuer 在柏林为 Erwin Piscator 设计的卧室(1927 年)及其体操设备,以及他与古斯塔夫·森普弗洛格 Gustav Has senpflug 在柏林为希尔德·列维Hilde Levi 设计的公寓(1930 年)。沃尔特·格罗皮乌斯 (Walter Gropius) 为巴黎 Werkbund 展览 (1930) 和柏林德国建筑展 (1931) 的公共公寓中的健身房,还有理查德·多克 (Richard Docker) 在斯图加特 Weissenhofsiedlung 的屋顶健身房 (1927);Theo Effenberger在 Breslau 的 Werkbund 建筑展上的屋顶露台健身房(1929 年),在鹿特丹的约翰内斯·布林克曼Johannes Brinkman和莱德特·科内利斯·范·德·弗卢格Leendert Cornelis van der Vlugt 的范德卢van der Leeuw 房子顶部的运动室和日光浴室(1928-1930)。然后是勒柯布西埃的 lmmeuble 别墅(1922 年),每间公寓都有自己的运动室。“楼顶有一条1000米长的跑道,可以呼吸新鲜空气,还有健身房,健身教练指导家长和孩子;还有日光浴室(这在美国证明在抗击结核病方面非常成功)。运动型人物是现代建筑的典型客户之一,而肺结核则是永远存在的威胁。但身体并不被视为单纯的物质。新精神 L'Esprit nouveau 也痴迷于精神和身体之间的关系。它发表了艾伦迪博士和他的同事拉弗格博士关于弗洛伊德精神分析和法国精神病学之间关系的文章,标题包括“有意识的和无意识的”、“神经症”、“梦想”和“ 俄狄浦斯情结“。虽然柯布西埃有时对精神分析不屑一顾,但他反复谈到身心之间的密切关系,将精神稳定描绘成健康的物理环境的产物。在城镇规划Urbanisme 中,他认为城市的退化会导致“身体和神经疾病”,而在光辉城市 La ville radieuse 中,他建议新的活细胞成为“恢复身体和神经能量的机器...... 人体机器的保养:清洁、排出有毒物质、恢复神经能量、维持或增加体能。建筑师再次成为一名医生,实践一种可以滋养和重建身心的预防医学。